-1024x723.jpg)

問1 正解:3

肢1 正しいとはいえない

甲土地の所有権がA→B→Cと移転した場合、BはAとの間で締結した甲土地売買契約の当事者であるから、登記なくして所有権を主張できない「第三者」(民法177条)には該当しない。したがって、Bは登記がなくともAに対して甲土地の所有権移転登記をするよう請求できる。

肢2 正しいとはいえない

甲土地の所有権がA→B→Cと移転した場合、CはAとの関係で甲土地所有権の前主・後主の立場にあるから、登記なくして所有権を主張できない「第三者」(民法177条)には該当しない。したがって、Cは登記がなくともAに対して甲土地の所有者であることを主張することができる。

肢3 正しい

AB間の売買契約がBC間の売買契約よりも前に解除されていた場合のCは、解除後の第三者である。そして、解除後の第三者と表意者は対抗関係にたつため、Cは登記なくして甲土地の所有権を主張することができない。換言すれば、Cは甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

これに対して、AB間の売買契約がBC間の売買契約締結後に解除された場合のCは、解除前の第三者である。そして、判例によれば、解除前の第三者と表意者も対抗関係にたつため、Cは甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

いずれの場合もCは登記を備えればAに対して自己の所有権を主張できるので、本肢は正しい。

肢4 正しいとはいえない

AB間の売買契約がBC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合のCは、強迫取消後の第三者である。そして、強迫取消後の第三者と表意者は対抗関係にたつため、CがAB間の強迫につき善意かどうかや過失の有無にかかわらず、Cは登記なくしてAに対して自己が所有者であることを主張できない。したがって、本肢は正しいとはいえない。

なお、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由としてAB間の売買契約が取り消された場合のCは、強迫取消前の第三者である。そして、強迫の場合は詐欺とは異なり第三者保護規定がないため(民法96条3項参照)、第三者はAB間の強迫につき善意無過失であっても保護されない。したがって、後段も誤りである。

デジャブ感がすごいですね♪もう言い訳はできませんよ♪

問2 正解:3

肢1 正しいとはいえない

保証契約は、書面により契約しなければその効力を生じない、つまり、無効である(民法446条2項)。AがDとの間で②単純保証契約を締結するには書面によらなければならないが、AがBとの間で①連帯保証契約を締結する場合であっても、連帯保証も保証の一種である以上、書面により契約しなければ無効である。したがって、本肢は後段が正しいとはいえない。

肢2 正しいとはいえない

連帯保証人は単純保証人とは異なり催告・検索の両抗弁権を有しないため(民法454条)、BがCに対して請求しないまま、いきなりAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合であっても、AはまずCに対して請求し、それでも弁済を受けられないならば私に請求してくださいと主張することはできない。したがって、本肢は正しいとはいえない。

これに対して、単純保証人は催告の抗弁権(民法452条)及び検索の抗弁権(民法453条)を有するため、DがEに対して請求しないまま、いきなりAに対して保証債務の履行を請求してきた場合、AはまずEに対して請求し、それでも弁済を受けられないならば私に請求してくださいと主張することができる。したがって、後段も誤りである。

肢3 正しい

単純保証の場合、主債務は債権者の主債務者に対する特定の債権であって、保証債務は利息、違約金、損害賠償その他主債務に従たるものを包含するとはいえ(民法447条1項参照)、単純保証人のリスクは比較的限定されている。これに対して、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する根保証の場合、主債務がどこまで拡大するのかのリスク予測が困難となり、殊にかかる保証契約を締結した個人にとっては過酷な責任を負わされることにもなりかねない。そこで、個人根保証契約は書面でなすことに加えて、極度額を定めなければその効力を生じないとされている(民法465条の2第1項及び第2項)。

個人であるAが、CのBに対する賃料債務等の連帯保証人となる場合、個人根保証契約の典型的場面として、極度額を定めなければ当該契約は無効である。これに対して、AがEのDに対する売買代金債務の保証人となる場合、当該保証契約の主債務はDE間で締結された乙建物の売買契約により発生したEの代金債務という形で特定されており、保証契約において極度額を定める必要はない。したがって、本肢は正しい。

肢4 正しいとはいえない

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人が債権者に対して、主債務の履行状況に関する情報提供を請求したときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なくその情報を提供しなければならない。(民法458条の2)。そして、情報提供を請求できるのは「保証人」であって、単純保証人がこれに含まれるのは当然であるが、連帯保証人を除外する旨の定めもない。したがって、Aが①連帯保証人であっても、②単純保証人であっても、主債務者から委託を受けて保証契約を締結したのであれば、AはB・Dに対して情報提供請求をすることができる。したがって、本肢は後段が誤っている。

①賃貸借と②売買の比較問題かと思いきや、比較の軸がもう1つありました♪これは新傾向ですね♪

問3 正解:3

肢ア 民法の規定によれば誤っている

表意者が真意でないことを知ってした意思表示とは、言っている本人自身がその気がないことを認識している場合であり、法的には心裡留保(民法93条)、具体例としては、冗談、戯言等がこれにあたる。相手方が冗談等を真に受けてしまった場合であっても、自らの意思で真意に反する言葉を発した以上、後で「あれはただの冗談だよ」等と言い逃れはできないのが原則である。ただ、相手方が冗談等を冗談等と気づいていたか、気づかなかったことに過失が認められる場合は、冗談等を信じた相手方を保護する必要はないため、例外として、表意者による「ただの冗談だよ」が通用するという仕組みになっている。

本肢は、相手方が真意ではないと気づかなかったことについて過失があっても、表意者の「ただの冗談だよ」という言い逃れが通用しないとしている点で誤っている。

肢イ 民法の規定によれば誤っている

相手方と通じてした虚偽の意思表示とは、言っている本人自身がその気がないことを認識しているという意味では心裡留保と同様であるが、その気がないことを相手方も認識している場合であり、法的には虚偽表示(民法94条1項)、具体例としては、強制執行逃れのために譲渡意思がないにもかかわらず自己所有の家屋の登記を家族名義に移すこと等がこれにあたる。このような場合、当該意思表示はその表意者と相手方の間では無効であるが、第三者が虚偽の意思表示であると知らないまま新たに利害関係を有するに至ったときは、当該第三者との関係では「あれは形ばかりのもので本当は譲渡する気なんてなかったんですよ」等と言ってみても通用しないという仕組みになっている(民法94条2項)。第三者の保護要件は、虚偽の意思表示であることについて知らなかったことで足り、知らなかったことについて過失がなかったことまでは求められない。

本肢は、第三者の保護要件として善意無過失まで要求している点で誤っている。

肢ウ 民法の規定によれば誤っている

本肢は錯誤による意思表示の効果について問うものである。錯誤には、①表示に対応する意思が存在しない場合(意思の欠缺)に加えて、②表示に対応する意思はあるが、その意思の形成過程に瑕疵がある場合(意思の瑕疵 いわゆる動機の錯誤)があり、本肢は①意思の欠缺についての記述である。もっとも、いずれであっても、意思表示の効果は無効ではなく取消可能にとどまる、すなわち、錯誤による意思表示も一応有効ではあるが、表意者による取消の意思表示によって行為時に遡って無効となるという仕組みになっている(民法95条1項柱書、同法同条項1号、同法121条)。

本肢は、錯誤による意思表示の効果を取り消しではなく無効としている点で誤っている。なお、第三者が錯誤につき善意無過失である場合、表意者は錯誤取消の効果を当該第三者に対して対抗することができないため(民法95条4項)、後段は正しい。

肢エ 民法の規定によれば誤っているとはいえない

詐欺による意思表示は取り消すことができるが(民法96条1項)、その取消は、善意無過失の第三者には対抗することができない(同法同条3項)。したがって、本肢は民法の規定によれば誤っているとはいえない。

当事者間で意思表示が無効となるのはどんな場合かという話と、第三者との関係で有効となるのはどんな場合かという話を分けて理解しましょう♪

問4 正解:4

肢1 正しいとはいえない

AがBに対する1,000万円の金銭債務の担保として自己所有の不動産を供する場合、当該不動産に抵当権を設定することができるほか(民法369条以下)、不動産質権を設定することもできる(民法356条以下)。抵当権は、目的不動産の占有を抵当権設定者のもとにとどめる非占有担保物権であるが、不動産質権は、目的不動産を質権者に引渡すことによって成立し(民法344条)、不動産質権者は目的不動産の使用収益権を有するという点が大きな違いである(民法356条)。

肢2 正しいとはいえない

BがAから預かっている動産について留置権を行使するためには、「その物に関して生じた債権を有する」(民法295条本文)と言えなければならない。BはAとの間で締結した金銭消費貸借契約(民法587条)に基づく1,000万円の債権を有しているが、当該債権はBによる当該動産の占有とは別個の原因によって発生したものであり、「その物に関して生じた債権」とはいえない。したがって、Bは金銭債務の弁済を受けられないからといって、「お金を返してくれるまで、これは預かっておく(だから、早く返済してね)」と主張することはできない。

肢3 正しいとはいえない

BがAの総財産に対して先取特権を行使するためには、Bが一般先取特権を有していなければならない(民法306条)。一般先取特権は、債権者保護の必要性が高い債権に限り政策的に認められ、具体的には、①共益の費用、②雇用関係、③葬式の費用及び④日用品の供給の各場合に限り認められる。しかし、BがAに対して有している債権は、消費貸借契約に基づく金銭債権であって、上記いずれの場合にも該当しない。したがって、BはAの総財産に対して先取特権を行使することはできず、本肢は正しいとはいえない。

肢4 正しい

悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺は、原則として認められない(民法509条1号)。その趣旨は、そのような相殺を認めてしまうと、不法行為の被害者が金銭賠償を受けられずに治療に支障をきたすことにもなりかねないし、債権管理に窮した債権者による不法行為を誘発することにもなりかねないため、これを禁ずるところにある。このような趣旨からすれば、損害賠償債務の債務者側(自働債権については債権者側)からの相殺は認めるべきではないが、損害賠償債務の債権者側(受働債権については債務者側)からの相殺は、その意味を真に理解し同意したうえで行うのであれば、これを禁ずる必要はない。つまり、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を自働債権とする相殺は可能である。

本肢においても、Bの側から消費貸借契約に基づく金銭債務を自働債権とし、損害賠償債務を受働債権とする相殺をすることは認められないが、Aの側から損害賠償債務を自働債権とし、消費貸借契約に基づく金銭債務を受働債権とする相殺をすることは可能であり、本肢は正しい。

肢1から肢3までは比較的マイナーなお話ですが、過去問でも問われている肢4さえ自信をもって判断できれば、知識が多いかたもお仕事等で忙しかったかたも、本問では同じ1点です。差がつきません!

試験委員が、どういう人に合格してもらいたいかが窺えると思いませんか?

問5 正解:4

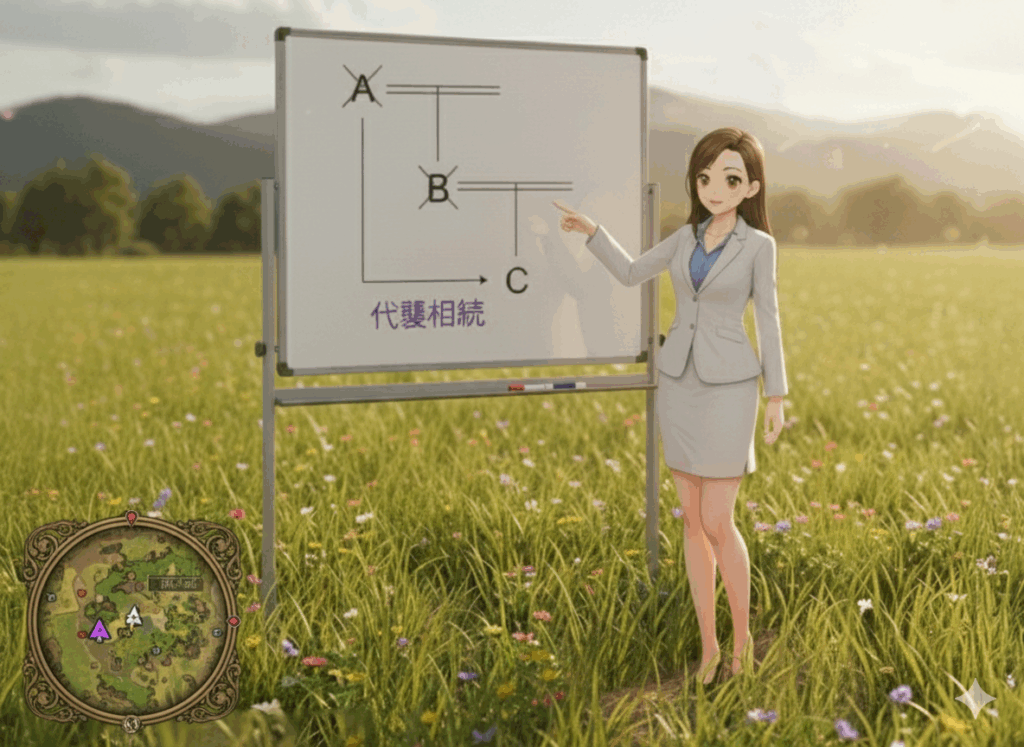

本問において、CがBを代襲してAの相続人となるためには、被相続人の子であるBが、相続の開始以前に、①既に死亡しているか、②相続欠格(民法891条各号)に該当しているか、③廃除(民法892条)されている必要がある(民法887条2項)。

肢ア Cは代襲相続人となる

Aが死亡する以前にBが死亡していた場合、相続の開始以前にBが①既に死亡しているため、CはBを代襲してAの相続人となる。なお、本問の柱書に「全て掲げたもの」という指示があることから、この時点で肢アを含まない選択肢2は検討する必要がない。

肢イ Cは代襲相続人となる

Bが相続に関するAの遺言書を偽造したことが発覚して相続権を失っていた場合、相続の開始以前にBが②相続欠格(民法891条5号)に該当しているため、CはBを代襲してAの相続人となる。なお、肢アと肢イを自信をもって判断できれば、肢ア・肢イ双方を含む選択肢は4しかないため、肢ウ以降の検討も不要である。

肢ウ Cは代襲相続人となる

BがAによって相続人から廃除されて相続権を失っていた場合、相続の開始以前にBが③廃除(民法892条)されているため、CはBを代襲してAの相続人となる。

肢エ Cは代襲相続人とならない

相続放棄を代襲原因とする旨の規定はないため、Cは代襲相続人とならない。Bが相続放棄(民法915条1項)をしていた場合、Bは相続開始時に遡って相続人ではなかったことになるため(民法939条)、Bの子であるCもAの遺産を承継する理由がなくなる。

「代襲相続人となるとき」を問われたなら、「代襲相続人となるためには、何が必要なんだっけ?」と考える癖をつけましょう。日頃から要件や趣旨を丁寧に学習しておきましょうね♪

問6 正解:1

肢1 誤っている

Bが真の権利者Aに無断で甲土地をCに売却しても、Cは無権利者Bから甲土地の所有権を取得することはできない。この場合、BはCとの契約に基づき、真の権利者Aと交渉する等して甲土地の所有権を取得して、これをCに移転させなければならない(民法561条)。BがAから所有権を取得できた場合、BC間に特段の合意がない限り、甲土地の所有権は、BがAから権利取得した時にCに移転するものと解されている。したがって、BC間の売買契約の時点に遡って所有権を取得するとしている本肢は誤っている。

なお、本肢は他人物売買の事案であり、無権代理ではないから、民法116条本文の話ではない。

肢2 誤っているとはいえない

Dが甲土地をその所有者Aに無断でEに売却しても、Eは無権利者Dからは甲土地の所有権を取得することはできない。また、DはAに無断で自己に対する所有権移転登記をしているが、たとえEがD名義の所有権登記を信頼したとしても、登記に公信力がない以上、例外的な取得もない。つまり、EはDと売買契約を締結してはいるが、甲土地については無権利者であり、たとえE名義の登記を具備しても、その登記は実体と合致しない不実の登記である。

他方、真の所有者Aとの間で売買契約を締結したFは、甲土地の所有権を取得することができる。そして、無権利者は登記なくして権利を対抗できない「第三者」(民法177条)に該当しないことから、Fは甲土地の所有権登記がなくともEに対して自己の甲土地所有権を主張することができる。したがって、本肢は誤っているとはいえない。

対抗関係とは、一応権利取得した者相互間の問題であるから、本肢のように一方がそもそも権利を取得できない場合は対抗関係とはならない。

肢3 誤っているとはいえない

Gによる甲土地の占有の継続により取得時効が完成した時点で、Gは登記なくして自己の所有権をAに対して主張できる。時効の完成によりGが甲土地の所有権を取得したのであれば、甲土地の所有者が複数人存在するというのはおかしいから、反射的効果として、Aは甲土地の所有権を失う。無権利者は登記なくして権利主張できない「第三者」(民法177条)に該当しないため、Gは登記がなくとも自分が甲土地の所有者であるとAに対して主張できる。そして、その後にAを単独相続したHもAの法律上の地位をそのまま承継するため、GはHに対しても登記がなくとも甲土地の所有権を主張することができる。したがって、本肢は誤っているとはいえない。

本肢はいわゆる取得時効と登記という論点そのものを問うものではない。本肢とは異なり、Gによる取得時効の完成後、AがHに対して甲土地を売却していたのであれば、時効完成後の第三者とは対抗関係となり、登記なくして権利主張できないという話になるが、本肢ではHはAを単独相続しているため、HはAの法律上の地位に従うことになる。

肢4 誤っているとはいえない

Aが立木が生えている甲土地を立木の所有権を留保してJに売却するとは、「Jさん、あなたに甲土地を売却するけれど、あの土地には立木が生えていて、その立木の権利は渡さないですよ」という売買契約である。土地に生えている立木は、通常、土地に付合して(民法242条本文)、土地と一体となって取引の対象となるが、土地の譲渡の際に立木の所有権を留保することも可能である。他方、JはKに対して、甲土地を自分が所有権を有していない立木付きで譲渡している。そこで、立木の所有権はまだ自分に残っていると考えているAと、立木もJから譲受けたと考えているKの優劣が問題となる。

本肢とは異なり、JがAに対して甲土地を売却した後、Aが移転登記をしていないことに乗じて、甲土地をさらにKにも売却したのであれば、典型的な二重譲渡であり、多くのかたがL字型の図を描いて検討することになるだろう。結論としては、本肢においても、立木についてはJを起点としたJA間・JK間の二重譲渡、すなわち、対抗問題として処理され、Aは対抗要件なくしてKに対して立木の所有権を主張できないことになる。つまり、AはJとの売買契約において立木の所有権を留保しているが、通常、Jのもとに移転するはずの立木の所有権を自分のもとに残すことも、消極的な意味で物権変動であると考えて、Jが立木をAとKに二重譲渡した場合と同様、対抗問題として処理するのである。したがって、本肢は誤っているとはいえない。

試験委員がいかに民法177条を重視しているかが窺えますね♪

問7 正解:1

肢1 正しい

CがAに対して事務管理に基づいて修理費用相当額の支払いを請求するためには、Cが①義務なくして、②他人のために、③事務を管理し、④当該事務の方法が本人の意思及び利益に適合している必要がある。しかし、Cによる甲建物の屋根の修理は、Bとの修理請負契約に基づく自己の事務であるため、①義務なくして②他人のために行ったものとは言い難い。したがって、CはAに対して事務管理を根拠として修理費用相当額の償還を請求することはできず、本肢は正しい。

肢2 正しいとはいえない

屋根の修理費用は、賃借人が賃貸不動産を安全・快適に使用していくための必要費である。そして、賃貸借契約における賃借人が、契約期間中に必要費を支出した場合、賃貸借契約の期間満了を待つまでもなく、支出後、直ちに賃貸人に対してその償還を請求することができる(民法608条1項)。したがって、特約がない限り、契約終了時でなければ賃貸人に対して必要費の償還を請求できないとする本肢は正しいとはいえない。なお、有益費を支出した場合は、賃貸借契約の終了時まで価値の増加分が残っているときに限り、支出額又は増加額を賃借人が選択したうえで償還請求できる。

肢3 正しいとはいえない

CがBに対して不動産工事の先取特権を行使するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならず(民法338条1項)、当然に行使できるわけではない。したがって、本肢は正しいとはいえない。

肢4 正しいとはいえない

本肢の最初の一文は肢1とまったく同じである。BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料滞納によりAB間の賃貸借契約も解除された場合、Cが屋根を修理した後の甲建物が賃貸人Aのもとに戻る反面、修理を行ったCはBから修理代金を回収できないことになる。そこで、Cとしては、Aは③Cの損失により(④利益と損失の間の因果関係)②利益を受けているとして、Aに対して不当利得返還請求をしたいところである。しかし、本肢においては、Aは契約期間中の修理費用をBが負担することを条件として契約時の権利金の支払いを免除しており、AB間の契約関係を全体として見て、Aが対価関係なく利得したと評価することはできないため、Aは①「法律上の原因」なく利益を得たとはいえない。したがって、CはAに対して、事務管理によっても、不当利得によっても、修理費用相当額の支払いを求めることはできず、本肢は正しいとはいえない。

本試験で事務管理が出題されたのは、わたしが知る限りでは初めてです♪

問8 正解:2

肢1 誤っているとはいえない

甲土地の共有者の1人であるAが無権利者Dに対して所有権移転登記の抹消を請求することは保存行為に該当する。そして、保存行為については、各共有者が単独で行うことができる(民法252条5項)。したがって、本肢は誤っているとはいえない。

肢2 誤っている

甲土地の共有者の1人であるAがその持分を放棄した場合、Aの持分は、共有の弾力性により、他の共有者B及びCに帰属する(民法255条)。したがって、国庫に帰属するとする本肢は誤っている。

肢3 誤っているとはいえない

(調査中)

→肢2が明らかに誤っているため、正誤に影響はない。

肢4 誤っているとはいえない

共有物の管理に関する事項は持分価格の過半数で決することができ、共有者の1人による使用の排除も同様である。もっとも、本肢においてAを排除するためには持分価格の過半数が必要であるところ、3分の1の持分を有するにとどまるBは、当然にはAに対して甲土地の明渡しを求めることはできず、3分の1の持分を有するCの同意をとりつける必要がある。したがって、本肢は誤っているとはいえない。

なお、旧法下の判例に、共有者の1人が共有物を単独で使用している場合であっても、その使用が共有持分権に基づいている以上、他の共有者は当然には明渡しを求めることはできないと判示したものがあるが、新法252条1項はその不都合を解消するための規定である。

肢3については、岩田が即答できない時点で知識としておさえておく必要性は低いです♪

問9 正解:1

連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として、他の連帯債務者に対して効力を生じない(相対効の原則)。ただし、①民法438条、②民法439条1項、③民法440条の各場合並びに④絶対効の特約がある場合(民法441条但書)は、他の連帯債務者に対して効力を生ずる(民法441条本文)。なお、問題文なお書きに④絶対効の特約はないものとするという指示があるため、この点は考慮する必要がない。

肢1 正しい

履行の請求は上記①~④いずれにも該当せず、原則どおり、相対効である。連帯債務者の1人が債権者から履行の請求を受けても、他の連帯債務者も請求を受けたことにはならないため、消滅時効の完成猶予・更新の措置は各債務者に対して行わなければならないということになる。また、連帯債務の規定を準用する連帯保証においても、連帯保証人に対する請求は主債務者に影響しないということになる(民法458条)。

肢2 正しいとはいえない

③連帯債務者の1人と債権者の間に混同があると、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。

肢3 正しいとはいえない

②連帯債務者の1人が債権者に対して有する債権を自働債権とし、自らの連帯債務を受働債権として相殺をすると、すべての連帯債務者が対当額において債務を免れる。なお、連帯債務者の1人が、他の連帯債務者が債権者に対して有する債権をもって債務の履行を拒絶する場合は相対効である(民法439条2項)。

肢4 正しいとはいえない

①連帯債務者の1人と債権者の間に更改があると、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅する。

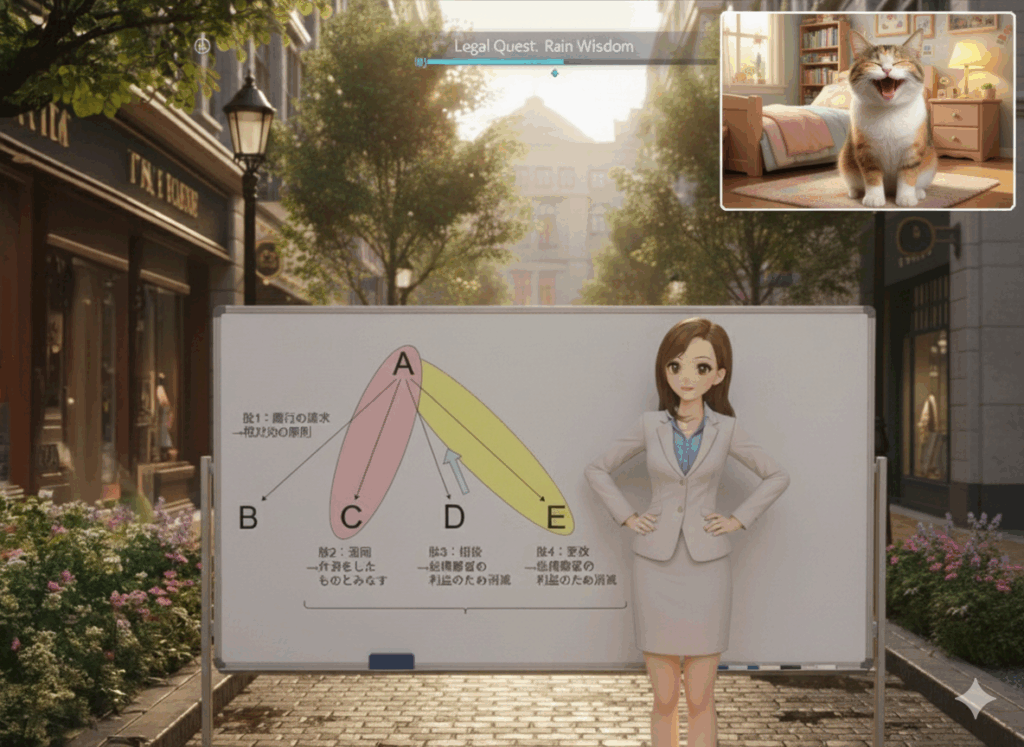

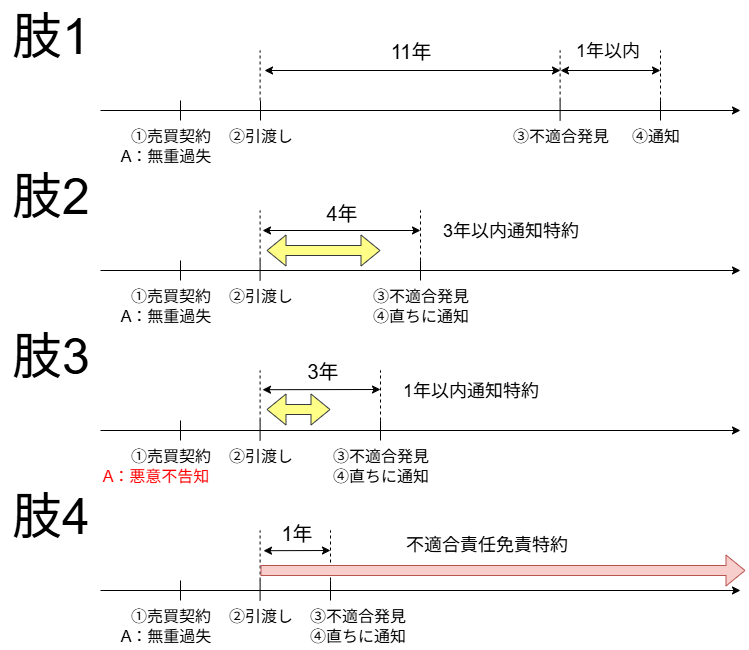

問10 正解:3

肢1 誤っているとはいえない

(調査中)

肢2 誤っているとはいえない

Aが宅建業者でない場合において、土壌汚染を重過失なく知らなかったときは(民法566条但書)、民法上、Bは土壌汚染を知った時点から1年以内にAに通知しなければ契約不適合責任を追及できなくなる(民法566条本文)。もっとも、本肢においては引渡しから3年以内に通知しなければ契約不適合責任を追及できなくなる旨の特約が付されているところ、Aが宅建業者でなければ宅建業法40条1項の適用はなく、かかる特約も有効である。Aが通知した時点で引渡しから3年を徒過している以上、BはAに対して契約不適合責任を追及することはできない。

これに対して、Aが宅建業者である場合は宅建業法40条1項の適用があるが、通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効である。Aが通知した時点で引渡しから3年を徒過している以上、BはAに対して契約不適合責任を追及することはできない。

したがって、Aが宅建業者であるか否かにかかわらず、BはAに対して損害賠償請求できないこととなり、本肢は誤っているとはいえない。

肢3 誤っている

Aが宅建業者でない場合において、契約時点で土壌汚染を知りながらこれをBに告げていなかったときは、民法上、Bは土壌汚染を知った時点から1年以内にAに通知しなくともAに対して契約不適合責任を追及できる(民法566条但書)。本肢においては、引渡しから1年以内に通知しなければ契約不適合責任を追及できなくなる旨の特約が付されているが、Aは土壌汚染を知りながらこれをBに告げなかったのであるから、契約不適合責任を免れることはできない。

これに対して、Aが宅建業者である場合は宅建業法40条1項の適用により、民法566条よりも買主に不利となる特約は、引渡しから2年以上の通知期間を設ける特約を除き無効となる。本肢の通知期間を引渡しから1年以内とする特約は、民法566条の内容よりも買主に不利な特約であるところ、引渡しから2年以上の通知期間を設ける特約とはいえないため宅建業法40条1項により無効となる。その結果、本肢は民法566条の規律に服することとなる。Bは土壌汚染を知った後、直ちにAにその旨の通知を発していることから、Aは契約不適合責任を免れることはできない。

したがって、Aが宅建業者であるか否かにかかわらず、BはAに対して損害賠償請求できることとなり、結論が異なるとする本肢は誤っている。

肢4 誤っているとはいえない

Aが宅建業者でない場合において、土壌汚染を重過失なく知らなかったときは(民法566条但書)、民法上、Bは土壌汚染を知った時点から1年以内にAに通知しなければ契約不適合責任を追及できなくなる(民法566条本文)。もっとも、本肢においてはAは契約不適合責任を一切負わない旨の特約が付されているところ、Aが宅建業者でなければ宅建業法40条1項の適用はない。したがって、かかる特約も有効であるため、BはAに対して契約不適合責任を追及することはできない。

Aが宅建業者である場合は、宅建業法40条1項の適用により、民法566条よりも買主に不利となる特約は、引渡しから2年以上の通知期間を設ける特約を除き無効となる。売主は契約不適合責任を一切負わないという本肢の特約は、民法566条の内容よりも買主に不利な特約であるところ、引渡しから2年以上の通知期間を設けるものでもないことから無効である。その結果、本肢は民法566条の規律に服することとなる。Bは土壌汚染を知った後、直ちにAにその旨の通知を発していることから、Aに対して契約不適合責任を追及することができる。

したがって、Aが宅建業者であるか否かによって結論が異なるため、本肢は誤っているとはいえない。

内容が難しい問題では、形式から攻めるという方法論もあります♪問題文を正確に分析できれば、肢3だけAの主観が違うことに気づけます♪本問はそこを怪しいと思えたかたが有利になる問題でした♪科目の最初と最後には面倒な問題が配置されやすく、本年もそういう年でした♪